(Foto LaPresse)

Miracoli e catastrofi del decreto dignità

I dati del mercato del lavoro andrebbero valutati sul medio periodo. In Italia si tende ad attribuire a una legge una tendenza già in atto da tempo. La narrazione che vuole i contratti a termine sempre da evitare

Il mercato del lavoro è la bestia nera della politica italiana. Le principali misure economiche di ogni governo ne riguardano la regolamentazione o l’incentivo a determinate forme di contratti. È stato così per Matteo Renzi, con Jobs Act e decontribuzione, e lo è oggi per il governo Conte con il Decreto “dignità” di Luigi Di Maio (e ancor più con i futuri effetti del reddito di cittadinanza). Perché bestia nera? Perché sul mercato del lavoro si mostrano tutte le difficoltà della classe dirigente a valutare ex-ante ed ex-post le politiche pubbliche, interpretare i dati statistici, comprendere l’impatto delle sue scelte. Ogni settimana, in occasione delle pubblicazioni di statistiche dell’Istat, dell’Inps o del ministero del Lavoro, è un via vai di tweet, post e dichiarazioni dai toni da una parte esultanti e dall’altra catastrofici, spesso contemporaneamente. Ognuno tira i numerini per la giacca, assegnandoli un significato diverso. Perché spesso i dati di per sé non comunicano nulla, sono (quasi) neutri: assumono il significato che viene loro assegnato, che dipende dai punti di vista. Con un limite: il falso. Le differenti interpretazioni restano valide fino al punto da essere ritenute credibili, per il contesto, l’esempio storico, gli esempi internazionali e la validità economica.

Sul Decreto “dignità” sono già stati scritti molti commenti e attribuite tante differenti interpretazioni, e narrazioni, come piace qui su SoundCheck. Fin dalla discussa relazione tecnica del decreto, in cui era inserita una previsione di una contrazione dell’occupazione di 8mila lavoratori a tempo determinato all’anno. Quasi tutte queste analisi però presentano un peccato originale: la mancanza di dati. Il decreto infatti è entrato in vigore in tutte le sue parti solo dal primo novembre, per quanto sia stato approvato (e annunciato) mesi prima. È dunque difficile attribuirne gli effetti, positivi o negativi, per due ragioni: primo, gli ultimi dati mensili riguardano ottobre, e quelli trimestrali luglio, agosto e settembre; secondo, non è facile comprendere se questi numeri siano significativi perché non si sa quanto l’effetto-annuncio abbia inciso (cioè se le imprese hanno modificato i loro comportamenti sapendo che da novembre sarebbero entrate in vigore nuove regole).

Cosa c’è nel decreto

Le novità introdotte dal Decreto “dignità” per il mercato del lavoro sono state sostanzialmente tre. Primo, sono state reintrodotte le causali (cioè le motivazioni della scelta da parte dell’azienda dell’uso di un contratto a scadenza) per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore all’anno. Secondo, la durata massima del contratto a tempo determinato si riduce a 24 mesi, contro i precedenti 36 e solo un terzo del totale degli impiegati di un’azienda potrà essere assunto a contratto a tempo determinato o a somministrazione. Terzo, aumento del cuneo fiscale a carico dei datori di lavoro per i contratti a tempo determinato e aumento delle indennità conciliative in caso di licenziamento ingiustificato, fino a 36 mesi di retribuzione.

I commenti seguiti agli annunci sono stati decisamente ostili da parte delle imprese: Confindustria l’ha definito un “segnale molto negativo”. Gli esperti invece hanno sottolineato quali potrebbero essere gli effetti della misura. Il decreto aumenta il costo del lavoro per i contratti a tempo determinato, con l’intento di disincentivarli, senza però ridurre in modo sostanziale il costo di quelli permanenti. Viene solo incrementato di cinque anni il limite della platea di giovani che potranno godere dello sconto previdenziale previsto dal governo Gentiloni a gennaio, ma d’altra parte si incrementano anche i costi di licenziamento (con l’aumento delle mensilità in caso di licenziamento ingiustificato), vanificando probabilmente ogni effetto positivo. In teoria, se si aumenta il costo del lavoro si riduce conseguentemente la richiesta di lavoro da parte delle aziende: un meccanismo intuitivo. A fronte di questa apparente semplicità va però tenuto conto che nella realtà non è facile - come nella teoria - distinguere i diversi effetti: il contesto economico potrebbe incidere anch’esso sulla domanda di lavoro. Per questo offrire risposte semplici, o semplicistiche, a fenomeni così complessi è fallace.

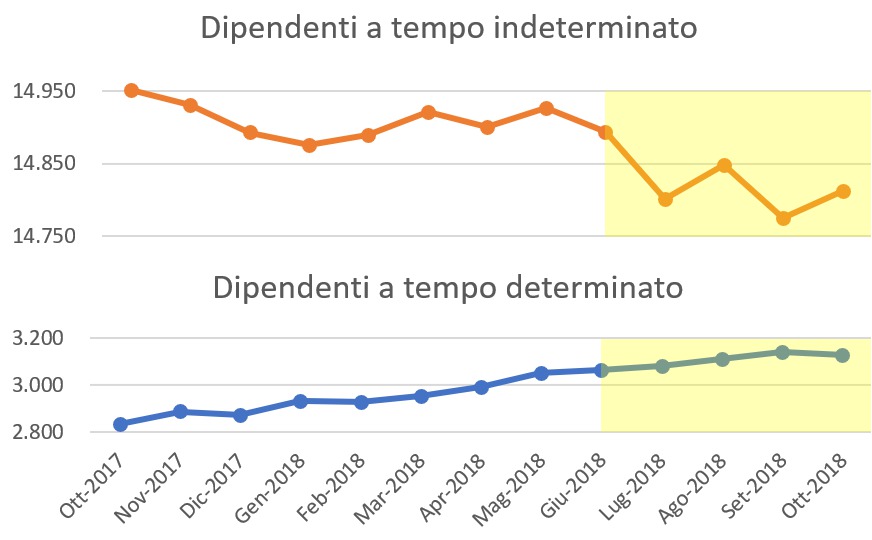

Fonte: Istat (ottobre 2018), dati in migliaia. L’area gialla equivale al periodo di attività del governo Conte. I dipendenti a tempo determinato in un anno sono cresciuti di quasi 300mila lavoratori. I lavoratori a tempo indeterminato invece, pur essendo molti di più, sono diminuiti di 140mila occupati. Non si riscontrano, per ora, cambi di tendenza durante l’esecutivo gialloverde (area gialla).

Le bufale

Il primo indiziato per aver tirato per la giacchetta i numeri è il responsabile del decreto, chi lo ha immaginato: Luigi Di Maio. Sul blog del Movimento 5 Stelle il vicepremier ha scritto che il suo decreto avrebbe portato a un’ “inversione di tendenza” che le aziende hanno anticipato, portando a trasformare 56mila contratti a tempo determinato in permanenti in più rispetto all’anno scorso, tra luglio, agosto e settembre, secondo i dati del ministero del Lavoro. I dati sono veri: le trasformazioni in contratti permanenti sono aumentate del 49 per cento rispetto al 2017 nei tre mesi in considerazione, e questo secondo Di Maio sarebbe effetto della modifica normativa. In realtà non è così scontato.

Secondo lo stesso ministero nel primo trimestre del 2018 le trasformazioni erano state il 48,5 per cento in più rispetto al 2017, e nel secondo il 13,4 per cento in più. Il trend è positivo da tutto l’anno e non può essere dunque attribuito al Decreto “dignità” in modo certo, come fa Di Maio. A meno che, come suggerisce ironicamente Mario Seminerio sul suo blog, le imprese non avessero anticipato gli effetti del decreto fin da inizio anno, quando ancora non era nei pensieri nemmeno dell’attuale ministro del Lavoro.

Lo stesso problema di attribuzione mensile dei dati e dei trend lo presenta un tweet di Pasquale Tridico di fine novembre. Tridico è un professore di economia, ora consulente di Di Maio. Nel tweet il professore riprende i dati Inps che mostrano aumenti significativi delle assunzioni a tempo indeterminato, a discapito di quelle a termine. In realtà però presto si scopre che i dati sono riferiti a tutto l’anno in corso, tra gennaio e settembre, e che dunque non possono essere attribuiti – ancora una volta – al Decreto “dignità” annunciato a luglio ed entrato ufficialmente in vigore a novembre.

I dati dell @INPS_it usciti oggi. La giusta direzione. Più contratti a tempo indeterminato, meno a tempo determinato. La prima inversione di tendenza. @sole24ore #DecretoDignità pic.twitter.com/lLsQUa5h8u

— Pasquale Tridico (@PTridico) 22 novembre 2018

In realtà i dati mensili dell’Istat sui lavoratori mostrano che un’inversione di tendenza non c’è stata. In un contesto di generale aumento dei lavoratori a tempo determinato dal 2016, nell’ultimo trimestre rispetto al precedente i posti di lavoro a termine sono aumentati di 62mila unità, mentre quelli permanenti sono diminuiti per 64mila. Aumentano i posti di lavoro a termine e diminuiscono quelli permanenti, con un generale effetto positivo o nulla sull’occupazione. È così da mesi.

Non è solo Di Maio a diffondere bufale e imprecisioni sospette. A fine novembre Democratica, l’organo di stampa del Partito Democratico, ha scritto “il tasso di disoccupazione sale a ottobre al 10,6 per cento”, per il secondo mese consecutivo. Il dato è corretto, secondo le rilevazioni mensili di Istat, ma manca di un aspetto fondamentale: perché la disoccupazione è aumentata? I 64mila nuovi disoccupati a ottobre provengono probabilmente dagli inattivi, che infatti nello stesso mese sono diminuiti di 77mila unità. Si tratta dunque di un fatto positivo, a differenza di quanto scrive il Pd. Gli inattivi, cioè chi non cerca lavoro, per scoraggiamento o per scelta, sono diminuiti per – come sostiene Francesco Seghezzi, direttore di Adapt – la scelta di 64mila di loro di tornare a cercare lavoro, rientrando dunque nella platea dei disoccupati.

La contronarrazione

In Italia si continua a distorcere a proprio favore politico i numeri del mercato del lavoro. Una tendenza che ogni governo ha adottato, per difendere le proprie scelte economiche, e ogni opposizione, per criticarle. Si dibatte in continuazione a partire dal brevissimo periodo, delle variazioni mese su mese, dando per scontato che un decreto possa avere effetti significativi fin dal giorno dopo. In realtà non è così: il mercato del lavoro va analizzato sul medio periodo per verificarne le tendenze e i cambiamenti nei comportamenti delle imprese e dei lavoratori.

La narrazione del Movimento 5 Stelle, e di una parte di sinistra, è che i contratti a tempo determinato siano sempre da evitare, perché sfruttamento. In campagna elettorale Di Maio aveva detto di voler “dichiarare guerra al precariato”, intendendo proprio i contratti a termine. In realtà questi contratti non sono segnali di precarietà a prescindere. Prima di tutto, va chiarito che riguardano una fetta limitata dei lavoratori: in Italia rappresentano circa il 13 per cento del totale degli occupati, 3 milioni su 23. Sono tuttavia in crescita (circa +700mila da inizio 2016) e concentrati tra i giovani, tra i quali la percentuale raggiunge il 33 per cento, più del doppio del dato medio.

In realtà per alcuni tipologie di lavori e di lavoratori i contratti a termine ben si adattano. Talvolta la flessibilità è un bene prezioso per lavoratori interessati ad arrotondare lo stipendio o a lavorare solo in modo temporaneo, e per settori dell’economia ad alto livello di rischio e volatilità per le imprese. Un chiaro esempio lo offre il caso dei riders - che non hanno contratti a termine ma forme ancora più evanescenti di rapporto lavorativo - i facchini che trasportano cibi e bevande nelle case degli utenti delle app di food delivery. Anche i loro rapporti di lavoro – effettivamente spesso sbilanciati a favore dei datori di lavoro – sono stati criticati da Di Maio. Tuttavia una ricerca dell’Inps ha riportato che quasi la metà dei lavoratori della cosiddetta gig economy apprezza le libertà della flessibilità, mentre meno del 15 per cento si dice insoddisfatto della posizione lavorativa che ricopre. La vera precarietà è l’abuso dei contratti a termine, non il tempo determinato in sé.